Leben in der Großstadt. Eine Generation sucht das (urbane) Glück

Junge Menschen wollen dort hin, wo etwas los ist. Wo das Leben pulsiert, wo es coole Jobs und noch coolere andere Leute gibt. Das ist im Prinzip nichts Neues und es überrascht deswegen auch keineswegs, wenn gerade die Großstädte als bevorzugte Ziele der jüngeren Generation benannt werden. „Schwarmstädte“ heißen die inzwischen, sie sind die wichtigsten Anziehungspunkte für die jungen Menschen im Alter zwischen 20 und 34 Jahren. Was hoffen sie dort zu finden, außer noch mehr junge Menschen? In der Hauptsache Zufriedenheit und Lebensglück. Aber dazu müssen auch die Städte selbst ihren Beitrag leisten.

Die junge Generation schwärmt in die Städte – und stellt diese mit ihren Wünschen vor große Herausforderungen.

Urbane Attraktivität hat viele Gesichter

In der Generation, um die es im nachfolgenden geht, wird es vermutlich nur wenige geben, die mit den „Lichtern der Großstadt“ etwas anfangen können. Dabei nimmt der Film mit Charlie Chaplin vorweg, was 80 Jahre später tatsächlich immer noch aktuell ist – junge Menschen kommen in die Großstädte, um dort ihr Glück zu finden. In den meisten Fällen wird es weniger dramatisch und turbulent zugehen als im Film, es lässt sich dennoch nicht leugnen, dass die Anziehungskraft großer Städte offenbar ungebrochen ist.

Das Phänomen Schwarmstädte

Sie ist sogar derart präsent, dass das Phänomen gleich einen eigenen Namen erhalten hat: Schwarmstädte sind die places-to-be für die jüngere Generation. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Dass junge Menschen bevorzugt dorthin gehen, wo sie schon viele von ihresgleichen vorfinden, mag einer davon sein. Berufliche Perspektiven sind ein weiterer Grund, aber spätestens hier muss dann schon differenziert werden – nicht jede Region und jede Stadt bietet in dieser Hinsicht ähnlich gute Chancen. Abgesehen davon ist die Aussicht auf Arbeit oft genug nicht der entscheidende Faktor, der eine Stadt für junge Leute besonders attraktiv macht.

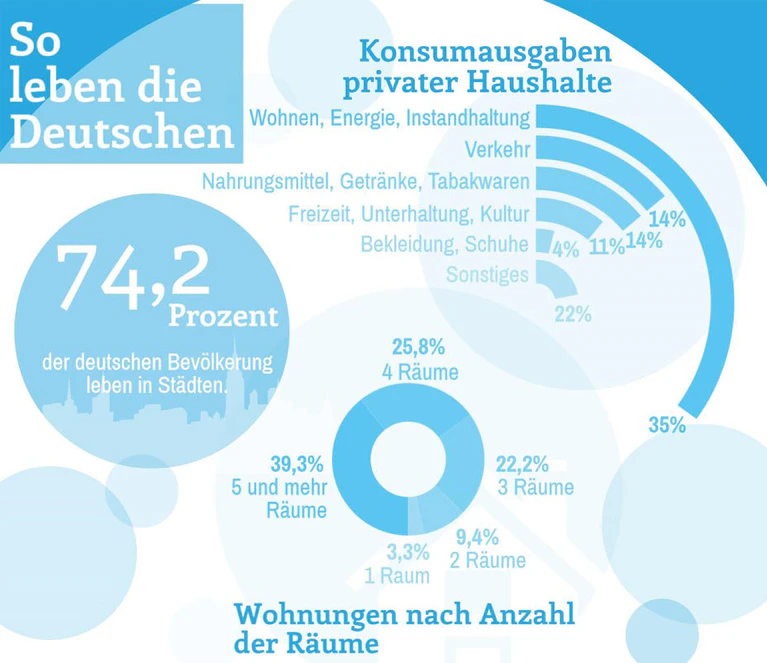

Quelle: Tatsachen über Deutschland

Bisweilen reicht schon der Ruf, der einer Stadt vorauseilt. Beispiel Berlin: In der öffentlichen Wahrnehmung wahrscheinlich die deutsche Schwarmstadt schlechthin – obwohl es eine ganze Reihe von Städten gibt, in denen die Zahl der 20- bis 34-jährigen in den letzten Jahren deutlich mehr gestiegen ist. Trotzdem gilt die Hauptstadt als hip, als vital, als kulturelles Zentrum, als Schmiede für aufstrebende Unternehmer. Viele sind genau deswegen schon hier und ihr Vorbild wiederum zieht andere an. Wie in anderen Schwarmstädten führt das gewissermaßen zu einer Konzentration junger Leute in bestimmten Regionen.

Sieht man sich dann die demografische Verteilung auf bundesweiter Ebene an, fällt ein größer werdendes Ungleichgewicht auf. Das hat auch mit einer Umkehrung der Vorstellung vom Leben in der Vorstadt und dem Arbeiten in der Innenstadt zu tun. Gesucht wird inzwischen häufiger der umgekehrte Weg, nämlich ein Job im Umland, der trotzdem noch durch relativ entspanntes Pendeln von der nächstgelegenen Großstadt erreichbar ist. Also dort, wo vermeintlich für alle das „wahre“ Leben stattfindet.

Das Problem Schwarmstädte

Das mag für die Betreffenden ein nicht zu verachtender Vorteil sein, allerdings hat der mindestens einen Haken. Die wichtigsten Schlagwörter im Zusammenhang mit negativen Auswirkungen auf die erhöhte Zuwanderung: steigende Mietpreise und Lebenshaltungskosten, eine immer eklatanter werdende Wohnungsnot und nicht zu vergessen – die Konkurrenzsituation um Arbeitsplätze wird durch noch mehr junge Menschen an ein und demselben Ort auch nicht entspannter.

Auf dem Land hingegen herrscht Wohnungsleerstand, von einem regionalen Leerstand ganz zu schweigen, der durch den vermehrten Weggang der Leute entsteht. Strukturschwache Regionen verlieren auf diese Weise häufig noch mehr an Boden im Vergleich zu den boomenden Großstädten. Lamentieren hilft indes wenig in dieser Situation. Vielmehr gilt es, sich zielgruppenorientiert weiterzuentwickeln.

Das Streben nach Glück: Die Stadt und die Generation Y

Eine solche Entwicklung setzt voraus, das Gegenüber zu kennen, seine Beweggründe, seine Ziele, seine Wünsche. Nun ist in diesem Fall der Gegenüber keine Einzelperson, sondern inzwischen eine ganze Generation. Was wiederum nicht ganz unproblematisch ist, zeichnet sich die Generation Y doch insbesondere durch ihren Hang zur Individualität aus. Dennoch gibt es genug übergreifende Merkmale, bei denen die Städte ansetzen können.

Es wird voller in den Städten und damit gehen unter anderem Probleme auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt einher.

Lebensziele, Lebenserwartung: Eigenständig, autonom, mit einer Portion Selbstverwirklichung

Um wen es unter dem Gruppenbegriff der Generation Y geht, wurde eingangs schon skizziert: Es ist die Generation, die die Jahrtausendwende im Teenageralter erlebte und jetzt im Alter zwischen 20 und Mitte 30 ist. Als Nachfolger der berühmten Generation X werden diese jungen Menschen gehandelt, obwohl sie sich in ihrem Anspruchsdenken deutlich voneinander unterscheiden – auch wenn das letzte Lebensziel dann für die meisten doch das (persönliche) Glück ist. Die Ausgangslage ist ebenfalls eine andere: Während die Generation der Babyboomer-Jahre feststellen musste, dass es kein permanentes Wirtschaftswunder geben kann, wie es noch die Nachkriegsgeneration kannte, steht die Generation Y hingegen vor der prinzipiell aussichtsreichen Ausgangssituation, am Arbeitsmarkt vom Fachkräftemangel profitieren zu können.

Hinzu kommt ein im Durchschnitt wohlbehütetes Aufwachsen, in dem es wenige materielle Sorgen gab. Das prägt das Anspruchsdenken, denn mit weniger will sich ja später auch niemand zufrieden geben. Darüber hinaus sind diese Ansprüche mit einem deutlichen Hang zum Individualismus verbunden. Der steht in vielerlei Hinsicht vor gesellschaftlichen Normen, sollte aber nicht mit blankem Egoismus verwechselt werden, im Gegenteil:

Von Individualismus und dem Wunsch nach Selbstverwirklichung getrieben, präsentiert sich die Generation Y als durchaus anspruchsvoll in jeder Hinsicht.

- Offenheit im Sinne des Miteinanderteilens ist eines der hervorstechendsten Merkmale der Generation Y und diese Offenheit wird als Grundlage des Mitbestimmungsrechts auch eingefordert.

- So sehr der Individualismus im Vordergrund steht, so wichtig sind doch inzwischen wieder Gemeinschaftsformen Allerdings handelt es sich dabei nicht länger um die bekannten Institutionen wie Parteien oder Religionsgemeinschaften – im Vordergrund stehen Communities, Peer Groups und Netzwerke.

- Allerdings: Selbst beim Anschluss an so eine Gemeinschaft hat die individuelle Wahlfreiheit weiterhin Bestand. Gruppenzugehörigkeit wird bestenfalls noch bedingt als Abgrenzungsmechanismus verstanden, wichtiger ist stattdessen die Anschlussfähigkeit an die bevorzugte Gruppe. Die beinhaltet gleichermaßen die Möglichkeit, diesen Anschluss auch wieder aufzulösen und zugleich die Notwendigkeit, der individuellen Kreativität und der Selbstverwirklichung größeren Bedeutung einzuräumen.

- Eine Abgrenzung zu anderen Generationen ist dagegen in aller Deutlichkeit der Lebensstil der Generation Y. Obwohl Digitalisierung, technologischer Fortschritt und neue Kommunikationsformen im Grunde jeden Menschen betreffen, ist dies die erste Generation von "Digital Natives", die sich von Anfang an mit den damit verbundenen Möglichkeiten auseinandersetzt – und diese ganz selbstverständlich in ihr alltägliches Leben einflicht.